Entre préservation des paysages, développement touristique, qualité de vie, gestion forestière et innovation architecturale, le Vorarlberg est véritable laboratoire européen pour la transition écologique. Retour sur quelques projets pouvant inspirer le Livradois-Forez.

Mots clés : forêt, paysage, architecture, école, gestion forestière, sapin

Le Vorarlberg, deuxième plus petite région d’Autriche située à la frontière de l’Allemagne et de la Suisse, constitue un véritable laboratoire européen pour la transition écologique. Une gestion parcimonieuse des ressources de la forêt et une forte culture participative s’y développent, et habitants et élus collaborent activement à la gestion des intérêts communs.

La région du Voralberg, région alpine caractérisée par des paysages de haute montagne, a développé son économie autour du bois de construction. Depuis plus de quarante ans, une architecture contemporaine innovante, fondée sur les typologies locales, associe préoccupations environnementales à l’emploi de matériaux locaux, tout en préservant une forêt participant à l’attractivité touristique. Même si les réalités sociales et juridiques diffèrent entre l’Autriche et le Livradois-Forez, l’exemple du Vorarlberg montre qu’il est possible de bâtir une filière bois locale, dans le respect des paysages et bénéfique pour l’économie de tous.

De la gestion forestière…

Dans la vallée du Grosses Walsertal, la forêt est bien plus qu’un simple décor naturel : elle protège les villages des avalanches et fait partie intégrante du patrimoine commun. Les coupes rases sont interdites, et la gestion forestière se fait arbre par arbre, en sélectionnant chaque spécimen selon ses caractéristiques et son futur usage (planches, meubles, objets artisanaux…). Les principales essences, comme le sapin blanc, l’épicéa ou l’érable, sont ainsi valorisées au maximum.

… à une architecture contemporaine intégré dans le paysage

Au fil des années, la filière bois du Vorarlberg s’est organisée autour d’une collaboration étroite entre gardes forestiers, scieurs, artisans et clients. Cette synergie permet d’utiliser le bois local dans tous les secteurs économiques : de la fabrication d’objets du quotidien à la construction de bâtiments, en passant par l’architecture qui mêle tradition et modernité.

Présentation de quelques projets :

Un centre communal tout en bois de sapin à Saint-Gérold, commune de 383 habitants

Dans les années 2000, la commune de Saint-Gérold, perché à 920 mètres d’altitude, faisait face à un déclin démographique lié à l’absence de services pour la population. Afin d’y faire face, la mairie a lancé un concours d’architecture pour construire un bâtiment regroupant les locaux de la mairie, l’épicerie du village, l’école élémentaire et maternelle et une salle mutualisée. Le bâtiment a été entièrement réalisé en bois provenant des forêts communales et de la vallée. Portes, murs, placards, parquet : tout est en bois de sapin blanc non traité !

La Maison des artisans, vitrine des métiers du bois à Andelsbuch

Grâce au programme LEADER, l’association Werkraum Bregenzerwald regroupant une centaine d’entreprises artisanales a fait construire une Maison des artisans pour promouvoir l’artisanat local autour du bois et renforcer la culture du bois dans la région. Ce bâtiment est une vitrine du savoir faire local. Il comprend une salle d’exposition d’objets artisanaux en bois et un bistrot. Tous les 4 ans, un concours « Handwerk & Form » est organisé pour faire travailler ensemble des artisans du bois, des designers et des architectes.

Le Campus scolaire de Hittisau, commune de 2 094 habitants,

Dans cette commune, la réalisation du campus scolaire a fait l’objet d’un processus participatif impliquant les élèves et le personnel. Ce campus accueille 520 élèves dans trois bâtiments, dont deux sont entièrement construits en bois local. Les enfants y bénéficient d’espaces de jeux, d’une cantine proposant des repas bio et locaux, d’une salle de musique, d’un gymnase… et même d’un atelier pour apprendre à travailler le bois !

Le campus scolaire © Mathilde Sivré, PNRLF

À Bezau, une culture de l’urbanisme partagé avec les habitants

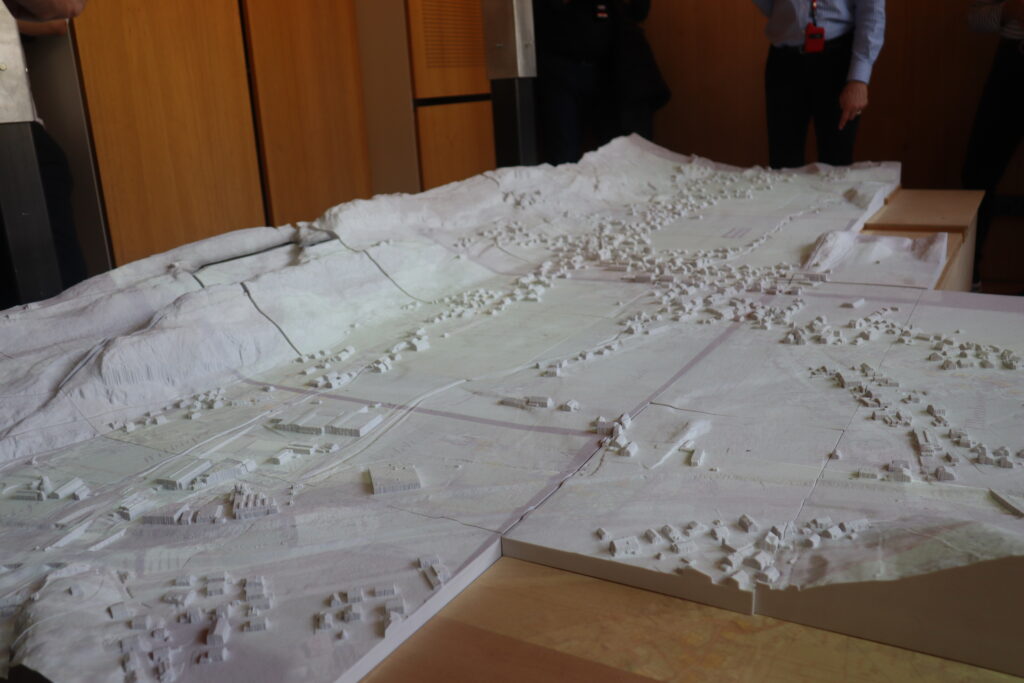

La commune de Bezau, 2020 habitants, située à 650m d’altitude, conjugue préservation du paysage, qualité architecturale et implication des habitants pour construire son avenir. Pour cela, la commune a lancé un projet d’urbanisme participatif « Bezau 2050 ». Des entretiens citoyens appelés Salongespräche (entretiens au salon) ont permis d’associer les habitants aux grandes orientations du développement. Une maquette numérique en 3D de la commune, capable d’intégrer différents scénarios d’aménagement, a servi d’outil de dialogue et de visualisation partagé.

La culture architecturale occupe elle aussi une place centrale dans la stratégie locale. Bezau valorise la qualité du bâti pour renforcer la cohérence urbaine et préserver le paysage. Chaque projet public fait systématiquement l’objet d’un concours d’architecture. Les particuliers sont également encouragés à recourir à la mise en concurrence. L’accompagnement ne s’arrête pas là : toutes les demandes de construction sont soumises à une commission d’urbanisme, composée de trois architectes extérieurs indépendants, qui évaluent les projets aux côtés des élus et des pétitionnaires. Les résultats de cette démarche aboutissent à des projets architecturaux de qualité, utilisant le bois local comme le sapin blanc et s’intégrant dans le paysage à l’image de la caserne des pompiers, si belle que les couples viennent y faire leur photo de mariage !

Donner du sens

Plus qu’une simple inspiration, le Vorarlberg rappelle que l’alliance entre innovation et patrimoine, exigence environnementale et qualité de vie, est à la portée des territoires qui osent investir dans l’intelligence collective et la mise en valeur de leurs singularités. Le Vorarlberg montre qu’un projet de territoire ambitieux peut s’appuyer sur ses forces vives, ses traditions et une réelle capacité d’innovation.

Pour le Livradois-Forez, ces exemples invitent à renouveler le regard porté sur le bois, l’urbanisme et la manière de « faire projet » : donner du sens à chaque geste, inscrire l’avenir dans le respect des paysages et dans l’énergie des habitants, telle est la clé d’une transition réussie, au bénéfice de tous.