« De la rencontre naît la lumière » l’ancienne maire de Lanas a résumé par cette phrase tout l’objectif des temps d’échanges : avec les élus locaux et leurs prestataires, avec les citoyens engagés, entre les participants. Chaque idée, chaque initiative est enrichie par les expériences des autres.

Mots clé : Aménagement, Urbanisme, paysage, Architecture, centre-bourg, Aménagement, mobilisation citoyenne, chantier participatif, attractivité

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril, une vingtaine d’élus et une dizaine de techniciens de l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez[1] ont été accueillis dans le Parc des Monts d’Ardèche pour découvrir des projets exemplaires de mobilisation citoyenne, de réutilisation de friches et bâtis vacants, d’aménagement participatif de l’espace public, de Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux réalisés en régie, d’habitat sociaux avec une architecture atypique, d’une implication des habitants dans les décisions communales…

[1] Réseau d’accompagnement des projets des collectivités, l’Atelier d’urbanisme en Livradois-Forez propose régulièrement des temps de sensibilisation à destination des élus et des techniciens du territoire du Parc Livradois-Forez dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’architecture et du paysage.

L’humanité est une qualité affirmée des personnes qui nous ont reçus. La ténacité aussi ! Les élus locaux et leurs idées expérimentales, originales, voire utopiques n’ont pas toujours été accueillis avec bienveillance. Pour passer de la méfiance à la confiance, ces élus ont su communiquer, mobiliser, tester, faire participer concrètement leurs concitoyens. Ainsi, un climat plus serein a pu s’installer et a parfois permis un « effet boule de neige » où les citoyens, et parfois même les enfants, se sont emparés de cette proposition participative pour monter de nouveaux projets.

à LANAS, un enclos ouvre le champs des possibles

En traversant Lanas, commune de 450 habitants, le voyageur est attiré par une place de village qui invite à s’assoir à l’ombre de grands platanes. Une place pluriséculaire comme dans chaque village du sud de la France ? Non ! Son esthétique moderne, la pagode-bibliothèque, le mobilier « fait-main » laisse imaginer une aventure originale.

En effet, ici ce n’est pas un paysagiste qui a voulu laisser son empreinte mais bien les habitants qui ont conçus et construits cet espace public. Des habitants exceptionnels, investis depuis toujours par des liens sociaux très forts ? Au contraire, « la mobilisation citoyenne a débuté par la plainte. Mais c’est une première forme de participation citoyenne » pense Marie-Christine DURAND, maire de la commune à l’époque qui, sentant monter la contestation après la construction d’un quartier d’habitat social, a proposé qu’un enclos en friche, au cœur du bourg, puisse être réapproprié par les habitants, nouveaux et anciens. Le pari n’est pas gagné d’avance, mais elle souhaite « faire confiance à l’intelligence collective » et a la « volonté d’inclure la jeunesse ». Le projet se prépare et « petit à petit, l’adhésion se fait ». Il faut « se laisser le temps de créer les conditions pour faire ensemble ». Les membres du conseil municipal et quelques habitants, participent aux réunions de définition du projet accompagné par le collectif de paysagistes de l’atelier Bivouac qui apporte de la méthode dans la programmation et qui mobilise par leurs résidences prolongées. L’organisation du chantier participatif mobilise encore plus largement : les enfants à la sortie du bus scolaire, les parents qui les accompagnent, les « bricoleurs » du village avec toutes leurs compétences et jusqu’à la dame âgée qui offre le café depuis sa fenêtre.

Le résultat est là : un espace public réellement approprié par les habitants, respectés par tous (aucun élément mobile n’a été subtilisé ni dégradé depuis 7ans) et qui a laissé le goût de la participation citoyenne à la jeune génération. Des adolescents, qui avaient participé à ce projet, sont venus en mairie réclamer un skate-park. Qu’à cela ne tienne ! Les élus proposent que les adolescents définissent leurs besoins, choisissent leur matériel et même qu’ils en négocient le prix avec le constructeur.

Ces démarches marqueront, pour longtemps, l’espace public et la capacité d’action publique des citoyens de Lanas.

À VESSEAUX, un collectif citoyen rénove un grand bâtiment vacant et crée un lieu d’attractivité rurale.

Cette commune dynamique du piémont ardéchois a vu sa population doubler en 30 ans avec la construction neuve le long de la départementale reliant Aubenas à Privas. Elle n’est pourtant pas exempte de friches et de bâtiments vacants.

Un ancien bâtiment de stockage de châtaignes, couverts en tôles amiantées, occupe un vaste espace entre l’école primaire et le dernier espace vert du centre-bourg. Les élus se mobilisent pour maitriser ce foncier et concevoir un nouvel usage : une halle marchande ? un jardin autant pour les personnes de passage que les écoliers ? la démarche publique est en cours.

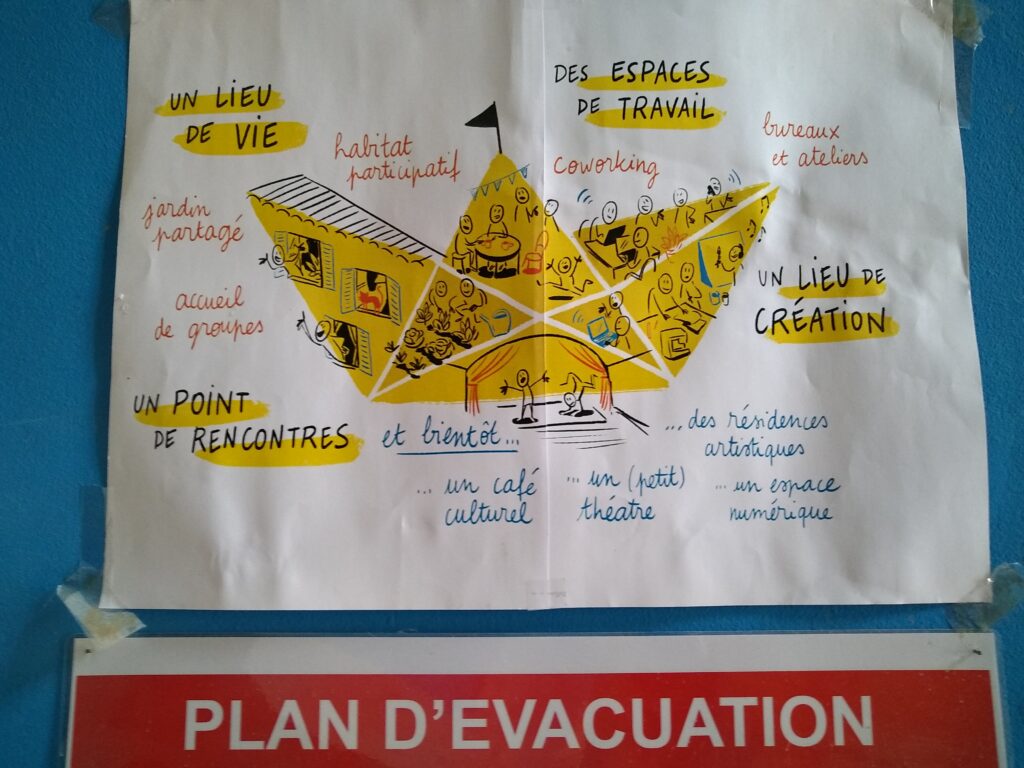

Une autre démarche, citoyenne celle-ci, est aussi en cours et très avancée dans le bourg de Vesseaux. La municipalité avait mis en vente en 2016 une bâtisse de 3000 m2 aux fondations millénaires qui avait été occupée par une congrégation religieuse puis par une maison de retraite. Un collectif se crée pour acheter cet immense bâtiment patrimonial sans usage en cœur de bourg, installer 6 logements, 1 bureau partagé, proposer en location 9 bureaux ou ateliers individuels et partager un jardin et des espaces communs.

Le collectif citoyen porteur du projet ne souhaite pas s’arrêter là. Ils invitent habitant·es du lieu, voisin·es, associations et entreprises locales, acteurs publics et institutionnels, à participer à un véritable laboratoire rural d’initiatives favorisant le développement du territoire par une programmation d’événements éclectiques, mêlant ateliers de médiation numérique et culturelle, formations, forums d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, marchés de producteurs, soirées-concerts, projections, sorties de résidences artistiques, débats citoyens… Cette programmation d’ampleur a nécessité de passer le bâtiment aux normes ERP [2] (Equipement Recevant du Public) pour créer de nouvelles salles de réunions et d’activités, un café culturel et familial, un pôle numérique et un espace de résidence artistique.

Les dimensions de ce projet dépassent largement celui de la commune et a, à ce titre, bénéficié de l’accompagnement financier de fonds publics d’expérimentation rurale. Aussi, la démarche interroge-t-elle le rôle des collectivités locales (mairie et EPCI) : doivent-elle y voir uniquement une opportunité de réutilisation d’un grand bâtiment vacant ? laisser se développer ce projet entièrement privé mais d’une portée publique ? soutenir ce projet ? moralement ? techniquement ? financièrement ?

La créativité et les capacités de ce collectif citoyen apportent pour le moins des perspectives originales.

[2] Normes ERP : La construction et l’exploitation d’un ERP (Établissement recevant du public) sont soumises à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique. Ces mesures ont pour but d’assurer la sécurité des personnes, de favoriser l’alerte et l’intervention des secours et de limiter les pertes matérielles.

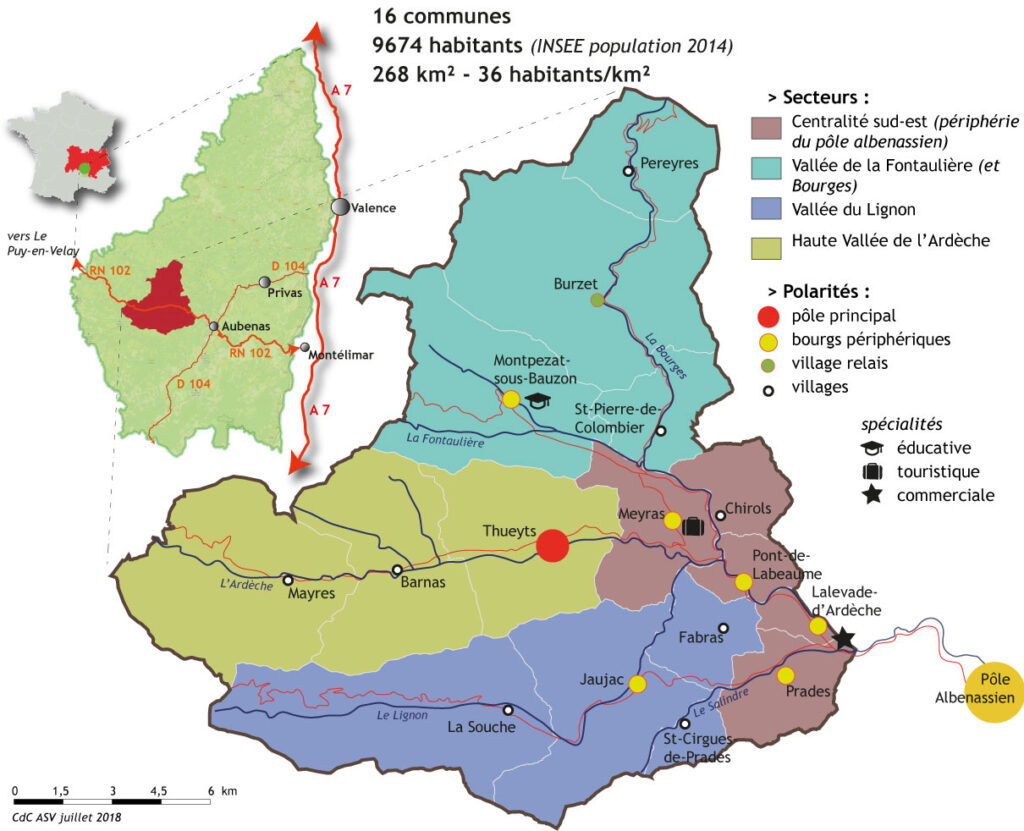

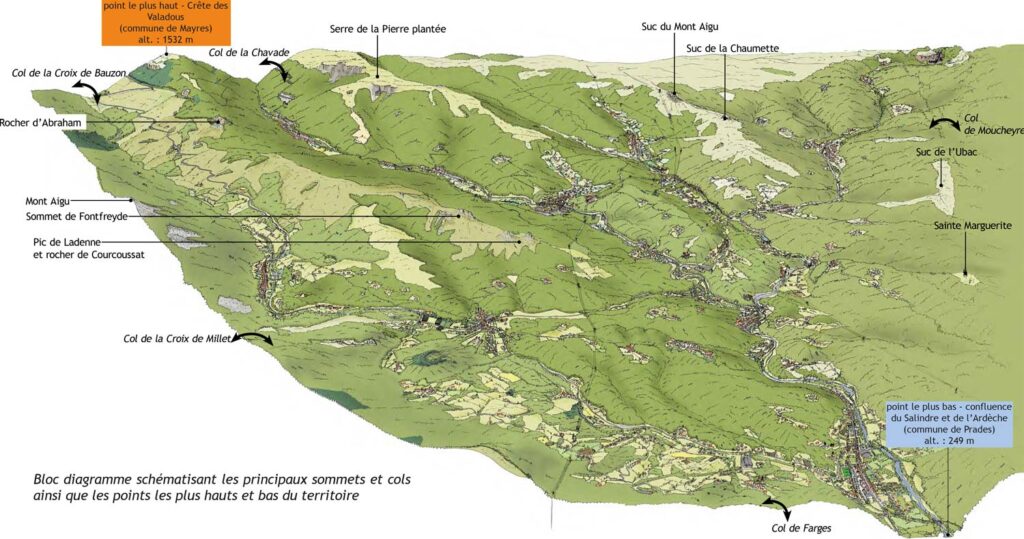

LE PLUi de l’Ardèche des Sources et Volcans structure un avenir pour ce territoire de 10 000 habitants.

Menacé d’être absorbée par l’agglomération d’Aubenas, cette jeune (2014) intercommunalité dynamique met tout en œuvre pour construire et mettre en œuvre un projet de territoire cohérent et ambitieux à l’échelle de ses 16 communes.

Pour réussir la nécessaire mobilisation des élus locaux, le choix se porte sur l’élaboration d’un PLUi[3] en régie. Tout en faisant appel à des prestataires extérieurs pour les études les plus techniques (diagnostic agricole, stratégie paysagère, capacité de densification, évaluation environnementale, …), le recrutement d’une chargée de mission dédiée à l’écriture du PLUi est vécu comme un gage de prise en compte des attentes de chaque commune et d’une organisation efficace et itérative des instances de gouvernance.

L’échelle intercommunale a été perçue comme une opportunité de mutualisation des coûts d’élaboration du PLU mais aussi de définition de règles communes permettant une solidarité et un équilibrage territorial. Interlocuteur unique, la communauté de communes a également permis de défendre auprès des partenaires publics les intérêts de l’ensemble des communes (même les plus petites).

Preuve de l’inventivité que seuls peuvent avoir des élus en pleine maitrise de l’outil règlementaire, les élus ont pu reconsidérer un projet de zone d’activités prévue sur un des rares terrain plat cultivé de ce secteur de Cévennes ardéchoise. En effet, une carrière, dont un large secteur arrivait en fin d’exploitation, sollicitait une extension de son périmètre d’exploitation. La restitution du secteur en fin d’exploitation était prévue avec une « remise en état » permettant une exploitation agricole.

Cette concordance de temps a permis aux élus de proposer de préserver de bonnes terres agricoles de l’artificialisation et de réutiliser le secteur ayant perdu son sol arable pour accueillir de nouvelles activités économiques et, pour l’exploitant de la carrière, de ne pas avoir à reconstituer un sol agricole. Une démarche en parfaite cohérence avec l’objectif national d’atteindre en 2050 l’absence de toute artificialisation nette des sols, dit « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN).

[3] PLUi : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme qui construit un projet d’aménagement à l’échelle d’un groupement de communes (intercommunalité).

À BEAUMONT, la mobilisation citoyenne est gage d’attractivité.

Les élus de Beaumont et leurs 250 concitoyens pourraient considérer leur commune comme attractive. Depuis 30 ans les maisons se vendent de plus en plus cher à des résidents secondaires. Cette situation ne convient pourtant pas aux élus locaux qui, dès les années 90, cherchent des solutions pour permettre l’installation d’habitants y compris modestes.

Dans un premier temps, la récupération des biens sans maitre, démarche fastidieuse, a permis à la municipalité de récupérer 7 hectares d’un seul tenant, de rénover la ruine qui s’y trouve et d’installer un nouvel agriculteur. Celui-ci a pu, au bout de 10 ans, racheter les terres qu’il exploite et sur lesquels il vit avec sa famille.

Au début des années 2000, les élus réservent un terrain pour de l’habitat social. Accompagnés par la Fondation de France et l’architecte Patrick Bouchain, ils souhaitent une architecture atypique intégrée à la châtaigneraie. Inspirées des bogues de châtaigne, en partie conçues et auto-construites par les futurs locataires, ces six constructions sont loin des clichés misérabilistes de certains logements sociaux.

Les habitants de ce hameau font face, comme tous les habitants des pentes d’Ardèche, a des difficultés de mobilité. En 2016, la mairie profite de la possibilité offerte par l’Etat dans le cadre du dispositif TEPCV, d’acquérir une voiture électrique. Les élus décident de la mettre à disposition des habitants via une association locale qui gère cette voiture électrique en autopartage : le calendrier, le prix et les conditions de réservation de cette voiture, son entretien, ses réparations éventuelles mais aussi la réserve financière qui anticipe la fin de vie des batteries.

L’attractivité de l’ensemble de la commune passe aussi par la capacité du chef-lieu à proposer des lieux de convivialité pour les habitants et d’accueil pour les touristes. C’est pourquoi en 2016, la municipalité achète l’ancienne cure pour créer un restaurant, des gîtes touristiques et une salle des associations. Quant à l’accueil de nouveaux habitants, la maire ne « base pas le dynamisme de la commune sur la construction neuve. Il y a suffisamment de bâtis vacants et de résidences secondaires à transformer en résidences principales ». La constructibilité permise par le PLUi uniquement sur trois dernières parcelles apparait alors suffisante. Une contrainte qui n’a pas soulevé de tension parmi les citoyens qui participent régulièrement aux décisions communales.

La mobilisation citoyenne est en effet le maitre-mot dans ce village où chaque question de fond est traitée par des groupes de travail constitués d’élus, d’habitants et de personnes extérieures à la commune. Ces groupes creusent la question en analysant les modes de faire d’autres collectivités et en proposant au conseil municipal un mode de faire propre à la commune. La constitution de ces groupes n’a pas été spontanée et les élus ont dû se former aux techniques d’animation participative pour savoir écouter et faire participer chacun·e. La municipalité maintient la parution d’un journal communal hebdomadaire et sollicite la participation à ces groupes de travail dans un premier temps par l’interpellation (la communication inclut souvent des phrases qui choquent ou font sourire) puis par l’animation dynamique de ces temps de travail participatif. Récemment, les groupes de travail ont tranché l’avenir de la place du village, de la localisation et du nombre de places de parking, de l’extinction de l’éclairage public, … et souvent avec des modifications plus conséquentes que celles que les élus auraient envisagées ou se seraient permises d’imposer à la population.

L’attractivité se nourrit ainsi de la possibilité pour tous, nouveaux habitants y compris, de s’investir pleinement dans la vie de la commune.

Le voyage s’est conclu par un arrêt sur la ligne de partage de eaux entre Atlantique et Méditerranée, magnifique parcours paysager ponctué d’œuvres artistiques de grandes qualités. Cette démarche souhaitée par soucis de rééquilibrage territorial pour la montagne d’Ardèche, moins touristique, a réussi à mobiliser artistes, habitants, industriels, paysans, mécènes…

Les participants à ce voyage d’études ont particulièrement apprécié l’engagement humain, des élus comme des citoyens, qui permet des réalisations d’envergure, inspirantes pour de futurs projets en Livradois-Forez.

Article particulièrement intéressant. Il démontre que les rencontres, les échanges, le dialogue produisent, sur le temps long, des projets collectifs partagés et consensuels.